|

“政府不仅帮我改造了危房,还帮我找工作,每月2000余元的收入让我觉得生活非常有盼头。”4月10日,在竹宝公司上班的纳溪区白节镇高峰村脱贫户凌达瞌高兴地说。

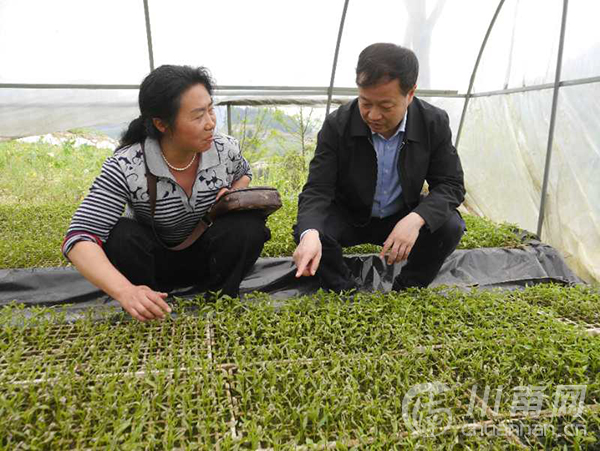

破解发展瓶颈 有路,农民出行更方便;有路,农业产业快发展;有路,农村小康有希望。 4月9日上午,在白节镇团结村六组,脱贫户陈春秀将出售的两头肥猪赶到车上。上万元的收入,让她的脸上露出舒心的笑容。 看着这条蜿蜒在山涧里的通组道路,陈春秀深有感触:“以前这条路坑坑洼洼,就算想发展产业,也是心有余而力不足。‘晴天一身灰,雨天一身泥’是那时的真实写照。”道路硬化到家门口后,陈春秀发展养殖业,2019年出栏肥猪5头,年收入3万余元。 “毛细血管”的畅通,还带动了产业发展。白节镇团结村作为纳溪特早茶主产区之一,经过10多年的发展,有机茶种植面积突破1万余亩。4月10日,在嘉羽生态茶业有限公司里,当地村民正在加工线上紧张地忙碌着,该公司入驻后,困扰茶农多年的大宗茶鲜叶销售难题不仅迎刃而解,还带动了当地20余名村民就业。 “我们把企业落户在白节镇团结村,除了白节镇党委政府服务好外,还有一个重要的原因就是交通方便。”嘉羽生态茶业有限公司负责人表示。 截至目前,白节镇已实现镇村公路通畅率达100%,建制村公路硬化率100%,累计建成农村公路117.1公里。交通条件明显改善后,一个个企业纷纷落户白节镇,助推镇域经济发展。 发展林下经济 巩固脱贫成果 “我流转的20余亩楠竹林给村里的奇竹种植专业合作社,仅流转费年收入7000余元,农闲到合作社打工,每月还能挣2000多元。”如今,白节镇回虎村村民邓龙民的日子过得红红火火。 为增加村民收入,白节镇引导村民成立专合社,采取“生产废料-林下种养-回归竹林”循环经济产业模式,把企业初加工车间生产的废弃竹屑、竹渣进行粉碎、消毒,发酵后,培植竹荪、木耳、灵芝、蘑菇等菌种发展特色种植业。 目前,专合社带动周边100多户竹农发展林下竹荪、羊肚菌、黑木耳、灵芝等500亩新型林下经济产业,其中脱贫户10余户。如今,片片翠竹成为林农的“绿色银行”和家门口的“提款机”。 白节镇依托茶、竹等产业,有针对性地发展种植养殖业,实现贫困村有主导产业,每个脱贫户有扶贫产业项目,通过产业扶贫,全镇所有脱贫户实现户均增收2000元以上。 除了大力发展茶竹产业,白节镇还采取农旅融合发展模式,建设一批特色鲜明的茶竹文旅田园综合体,带动脱贫户利用自家闲置房屋、林地等资产资源,就近发展农家乐、民宿等服务业,以茶竹资源带活服务业,实现助农增收。 开发公益岗位 脱贫户每月领工资 白节镇加鱼村九组村民王克坪因病致贫,父亲王常明患心脏病,母亲张顺珍年老无劳动能力,全家经济困难。 2017年3月,加鱼村党支部书记朱情鑫在村里的公益性岗位给王克坪找了一份工作,现在靠着公益性岗位每年1万余元的稳定增收,再加上搞种植养殖,王克坪一家脱贫成果得到进一步巩固。 “脱贫户的收入状况是我们的关注焦点,也是我们工作的重点。”白节镇党委书记徐飞说,开发公益性岗位,让无法外出务工或缺乏就业机会的劳动力有了稳定收入,树立勤劳致富的信心。 为从根本上杜绝群众因缺技术返贫,白节镇针对因各种原因不能参加技能培训的、没有一技之长的、外出就业困难的脱贫户,实施财政兜底政策,开发公益性岗位,安置贫困劳动力。

截至目前,纳溪区白节镇已开发保绿保洁、护林防火、河道治理和文明劝导等公益性岗位共45个,安置脱贫户家庭就业38人,有力巩固了脱贫攻坚成果,助力镇域经济快速高效发展。 |